Allgemeines

Wieso gibt es überhaupt Almen?

Almen gibt es überall im Alpenraum (ca. 30.000 in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Liechtenstein und Slovenien).

Teilweise entstanden sie bereits vor mehr als 5.000 Jahren.

In den engen Gebirgstälern wurden sie aus der Not heraus geboren:

- Die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen in den Tälern waren begrenzt.

- Der Viehauftrieb ermöglichte die Versorgung der Tiere im Sommer und gleichzeitig die Bewirtschaftung der Felder im Tal für den Wintervorrat.

- Almen waren lebensnotwendig für die Versorgung der Arbeiter in den prähistorischen Bergbaugebieten (z.B. Salzabbau im Dachsteingebirge, Kupferbergbau in Tirol).

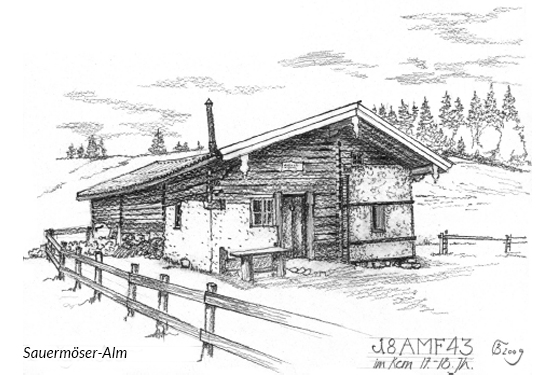

Bild rechts: Adersberger Alm (Rottau 1920)

Seit wann gibt es Almen im Chiemgau?

Für die Almen in Chiemgau ist dies nicht zeitlich genau und einheitlich zu beantworten. Die Gebiete wurden zu unterschiedlichen Zeiten (zwischen 7. Und 10. Jahrhundert) besiedelt und damit auch die Almen gegründet. Aber auch frühere Besiedelungen sind möglich, nur noch nicht wissenschaftlich belegt. An den Beispielen des Prientales, des Achentales und des Miesenbacher Tales (Ruhpolding) soll dies hier erläutert werden:

Für das Priental schreibt Rupert Wörndl, der die Geschichte der dortigen Almen erforscht hat, folgendes:

Eine Besiedlung der Tallagen in größerem Stil erfolgte vermutlich vom 8. bis zum 10. Jahrhundert; die heutigen Bergbauern wurden als Schwaigen vor allem im 11. und 12. Jahrhundert gegründet. Eine Almnutzung in größerem Umfang ist deshalb vor dem 12. Jahrhundert kaum vorstellbar, zumal es sich bei den Wäldern um schwer begehbaren Urwald handelte. Erste schriftliche Aufzeichnungen über Almen gibt es von 1460 in einem Salbuch der Herrschaft Hohenaschau. Hier heißt es allerdings zur Almnutzung „wie von Alter herkommen“.

Für das Achental meint der Historiker Dr. Hans Grabmüller:

Vielleicht gab es schon zur Kelten- oder Römerzeit (vor ca. 2.000 Jahren) Almen im Achental. Flurnamen könnten darauf hinweisen:

Tauronalm am Geigelstein: tauron könnte keltisch sein (vgl. das Tauerngebirge).

Es könnte aber auch römisch sein: *tauron < lateinisch taurus = Stier.

Die Forschung ist uneinig darüber, ob aus dem Flurnamen auf eine keltische oder romanische Besiedlung geschlossen werden kann.

Generell gilt aber: Es gibt (noch) keine Beweise für eine Besiedelung des Achentals vor Ankunft der Bajuwaren (7. Jahrhundert).

Ruhpolding liegt im Miesenbacher Tal und hier sei ein Artikel im Traunsteiner Tagblatt (Nr. 7 / 2017) erwähnt, in dem die Historikerin Dr. Heitmeier schreibt:

»… dass es im Miesenbach mit Sicherheit im 9. Jahrhundert bereits mehrere Siedlungen gab«. Aufgrund der markanten Hügellage der Ruhpoldinger Kirche könne man in der Tat an eine vorchristliche Bedeutung des Platzes glauben. »Dies hieße jedoch,« so die Historikerin weiter, »dass vor der endgültigen Christianisierung der Bayern im 8. Jahrhundert hier bereits ein Heiligtum bestand, was wiederum Besiedelung voraussetzt.« Endgültige Klarheit könnte aber nur ein archäologischer Befund bringen.

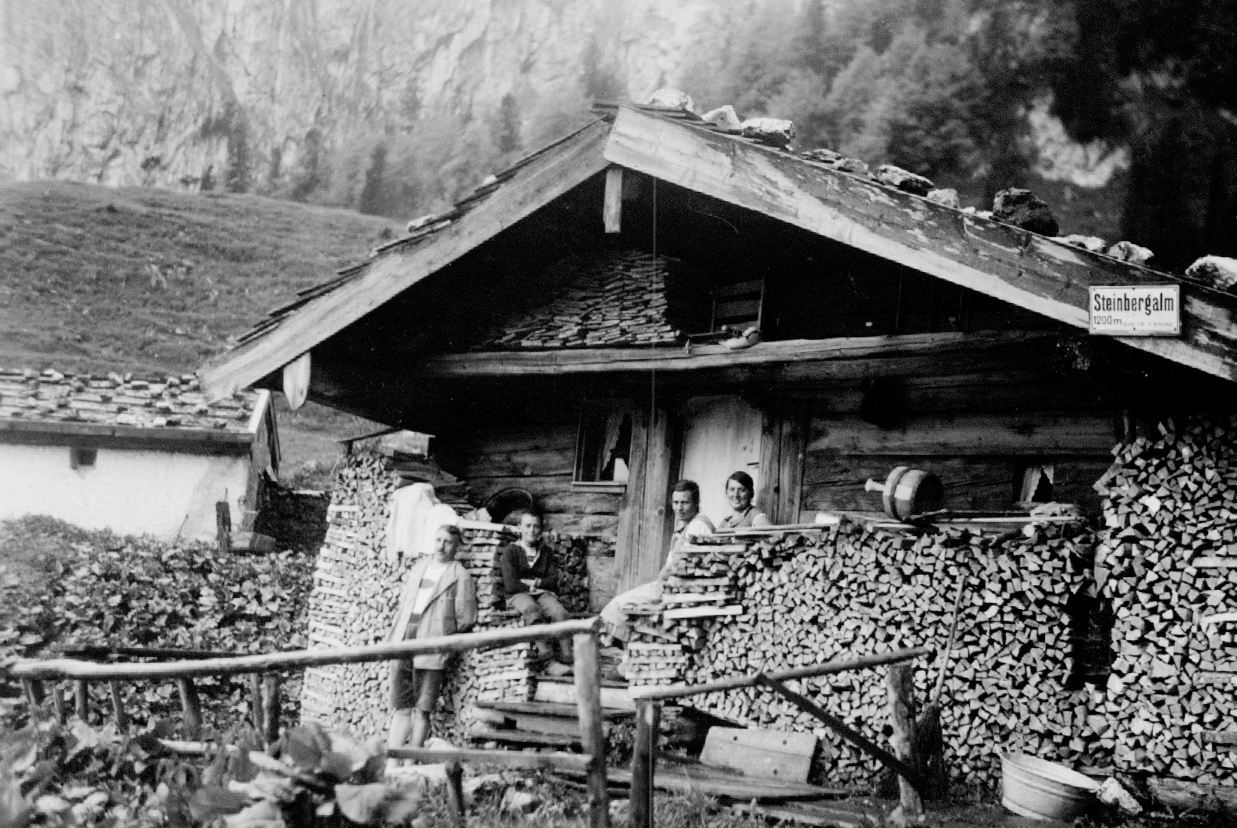

Bild links: Rapplkaser auf der Steinbergalm (Schleching 1933)

Wie werden Almen unterschieden?

Almen können eingeteilt werden:

nach ihrer Höhenlage in

- Voralmen, Niederalmen oder Niederleger 600 - 1.000 m

- Mittelalmen, Mittelleger 1.000 - 1.400 m

- Hochalmen oder Oberleger über 1.400 m

nach den Besitz- und Rechtsverhältnissen in

- Eigentumsalmen

- Berechtigungsalmen

- Pachtalmen

nach Viehhaltung in

- Sennalmen (Bestoßung mit Milchvieh)

- Galtalmen (Bestoßung mit Nicht-Milchvieh: Jungrinder, Bullen, Ochsen, Pferde, Schafe)

- Gemischte Almen

Welche Besitzformen gab/gibt es?

Eigentumsalmen

Eigentumsalmen sind Almen, die nicht mit Weiderecht belastet sind und im Eigentum

- einer Person stehen (Privatalmen). Eigentümer nehmen vielfach noch die alten Rechte wahr, die ihnen in jahrhundertealten Almordnungen ("Almbriefe") garantiert sind.

- mehrere Personen oder eines gesamten Dorfes stehen (Gemeinschaftsalmen)

- oder einer Körperschaft (Genossenschaft) stehen.

Berechtigungsalmen

Berechtigungsalmen sind Almen, die im Staatseigentum stehen und mit Weiderecht, Holzrechten u.a. belastet sind.

Der Almbauer ist nur nutzungsberechtigt.

Es können auch mehrere Almbauern oder eine Genossenschaft nutzungsberechtigt sein. Sonderformen sind:

- Maisalmen, Begünstigungsalmen und Urbarsalmen (Almen mit beschränkten Rechten, z.B. nur befristetes Weiderecht oder Weiderecht ohne Schwandrecht)

- Bannalmen. Diese wurden im 13. Jahrhundert vom Herzog im Zusammenhang mit der Errichtung der Schwaighöfe (Milchwirtschaftshöfe) den Bauern zur Förderung der Milchwirtschaft überlassen. Kein anderer Bauer hatte auf diesen Almen Weiderecht ("Blumbesuch").

Pachtalmen

Pachtalmen sind Almen, die im Eigentum einer Person oder Körperschaft stehen und befristet gegen Entgelt (Pachtschilling) zur almwirtschaftlichen Nutzung überlassen werden.

Wem gehörten die Almen?

In der Zeit der Besiedelung ab ca. 600 n. Ch. bildeten mehrere Höfe eine Gemain, die sich selbst eine Rechtsordnung gab: Der Hof und die bebauten eingezäunten Grundstücke waren Eigentum der Familie, das Land ausserhalb der Zäune, die Ötzen, Auen stand den Dorfbewohnern für die Viehweide zur freien Nutzung zu. Auch die Bergwaldungen, und dann bis hinauf zu den waldfreien Hochweideflächen, den späteren Almen, wurden so gemeinschaftlich beweidet. Es gab keinen Privatbesitz. Die Art und Weise der Nutzung, z.B. wieviel Vieh ein Weideplatz verträgt, wurde in der Gemain geregelt.

Mit der Gründung von Klöstern wie die Chiemseeklöster (Ende des 8. Jahrhunderts), Kloster Baumburg, verschiedener Kirchen in der Region und dem Aufkommen der Grundherrschaften, der Fürsten, Herzoge und Grafen ab dem 11. Jahrhundert mußten, neben einzelner freien Höfe, die meisten „Gilte und Abgaben“ entrichten. Für die Almen, die ja nicht in Privatbesitz waren sondern der Dorfschaft (Gemain) unterstanden, wurde Ende des 16. Jahrhunderts eine Abgabepflicht durch die Gemain eingeführt.

Die bäuerliche Arbeit und die Almwirtschaft wurden in der Folge durch immer mehr Rechte und Pflichten reglementiert, die in Büchern wie Urbarien, Stifts-, Gült- oder Salbücher festgeschrieben wurden. Hier wurde auch festgehalten, welche Bauern Almrecht hatten. Erst mit der Säkularisation, der Bauernbefreiung Mitte des 19. Jahrhunderts, gingen die klösterlichen und kirchlichen Besitztümer in Staatseigentum über. Dabei konnten einige Bauern ihre Almen freikaufen, die meisten wurden zu Pachtalmen.

Auch heute noch sind der überwiegende Teil der Almen Pacht- oder Rechtsalmen, also vom Staat (Forst) gepachtet, oder als Sonderfälle Almen, die im Eigentum eines Gutsbesitzers verblieben sind, z.B. im Aschauer Tal. Der andere Teil ging in Privatbesitz über.

Grundlagen der Almwirtschaft

Almen sind Weideflächen im (Hoch-) Gebirge, die oberhalb der bergbäuerlichen Dauersiedlungen liegen. In wirtschaftlicher Hinsicht sind sie eng mit dem Bauernhof im Tal („d’Hoamat“) verbunden, zu dem sie gehörten.

Eine Viehhaltung im existenzsichernden Umfang wäre ohne die Alm-Weideflächen nicht möglich. Hieraus resultieren (je nach Gegend unterschiedlich)

- der Almzwang: Vorschrift, wieviel Vieh der Bauer im Sommer auf die Alm treiben muss (Schutz der Talweiden vor Übernutzung und optimale Ausnutzung der Almweiden)

- die Festlegung der Zahl der Weiderechte: Erlaubnis, wieviel Vieh maximal auf die Alm getrieben werden durfte (nicht mehr, als im Winter im Tal gehalten werden konnte)

Verbreitet ist die Almwirtschaft in mehreren Höhenstufen (Nieder-, Mittel- und Hochleger). Personal und Vieh wandern im Sommer, der Vegetationsentwicklung folgend, stufenweise auf- und im Herbst dann wieder abwärts.

Es gibt:

- Senn-Almen, auf denen Milchvieh gehalten wird. Diese verarbeiten Milch zu Butter, Käse oder Topfen.

- Galtviehalmen sind Almen, auf denen vorwiegend Jungvieh gehalten wird und auf denen nur Weidebetrieb herrscht (Milchvieh nur zur Selbstversorgung des Personals).

- Gemischte Almen (Milchvieh und Galtvieh)

- Früher wurden auf Almen auch Schafe, Geißen und Schweine gehalten.

- Eine Sonderform bilden die sogenannten „Rossalmen“.

Geschichte der Almwirtschaft

Ursprünglich wurden Almen oberhalb der Baumgrenzen angelegt, um die anstrengende Rodungsarbeit zu vermeiden.

Im Laufe der Jahrhunderte ist man aber in immer tiefere Gebiete vorgedrungen.

Vom 12. bis zum 14. Jahrhundert begann man dann mit großflächigen Rodungsmaßnahmen, da die bestehenden Weideflächen nicht mehr ausreichten, um dem Bevölkerungswachstum und damit der Nahrungsnachfrage nachzukommen. Es waren insbesondere die Klöster, die die Rodungsmaßnahmen forcierten.

Ab dem 18./19. Jahrhundert ging die Milchwirtschaft zurück. Abgelegene Almen wurden aufgelassen.

Der Staat kaufte viele Flächen auf und forstete sie wieder auf.

In den Weltkriegen mussten viele Almen wegen Personalmangels aufgegeben werden. Seit den 1970er Jahren verlor die Almwirtschaft wegen des Strukturwandels in der Landwirtschaft an Bedeutung. Insbesondere Hochalmen wurden entweder aufgegeben oder in Galtviehalmen umgewandelt.

Kulturlandschaftliche Bedeutung der Almen

Die ursprüngliche unberührte Naturlandschaft wurde im Laufe der Jahrtausende zur vom Menschen geformten Kulturlandschaft. Dies gilt auch für die Almen, die ohne die Eingriffe in die Natur wie Rodung, Schwenden, aber auch Erschließung, Wegebau und Düngung ein völlig anderes ökologisches Gepräge aufweisen würden.

Nicht jeder Eingriff ist jedoch aus ökologischer Sicht von vorneherein zu verdammen. Viele schützenswerte Lebensräume sind erst durch eine spezifische Bewirtschaftung entstanden. Dies gilt auch für die Schaffung und Nutzung von Almen. Naturschutz kann demnach auch Kulturlandschaftspflege sein.

Die Kulturlandschaften haben durch den gestaltenden Menschen jeweils sehr unterschiedliche Veränderungen erfahren, die sie aus heutiger Sicht zu historischen Denkmälern machen, ähnlich den Boden- oder Baudenkmälern. Im Gegensatz zu letzteren sind sie aber nur schlecht dokumentiert.

„Mit ihrer Geschichte, ihrer Schönheit und ihren ökologischen Funktionen erzeugen die … bayerischen Kulturlandschaften regionale Identität. Sie sind alltäglicher Lebensraum der Menschen und dadurch die Manifestation von Heimat.“ (Heimatpflege in Bayern. Schriftenreihe des Landesvereins für Heimatpflege e. V., Band 4, Vorwort).

Tourismus und Almen heute

Seit der intensiven touristischen Erschließung der Gebirge in den letzten einhundert Jahren hat sich die Funktion vieler Almen grundsätzlich gewandelt:

- Etliche Almhütten, die an Wanderstrecken liegen, wurden in Schutzhütten oder (in Wintersportgebieten) in Skihütten umgewandelt und betreuen Wanderer, Skifahrer und Touristen

- Viele Almhütten bieten auch gastronomische Angebote. Konnte man dort vor 20 oder 30 Jahren selbst hergestellte Milchprodukte konsumieren, so wird zwar heute noch eine „zünftige“ Küche zelebriert, die dazu notwendigen Lebensmittel kommen jedoch oft aus dem Tal. Im Kontext des Agrotourismus und einer modernen ökologischen Landwirtschaft kann aber in Lagen mit hohem Gastaufkommen auch wieder auf Inbetriebnahme der Almwirtschaft zurückgegriffen werden, die dann nicht mehr der Selbstversorgung, sondern der Produktion und dem Vertrieb von „regionalen Lebensmitteln“ dient.

- Ein Gutteil der Almhütten hat aber die Funktion eines Ferienhauses der Besitzer übernommen. In vielen Gebieten besteht auch die Möglichkeit, Almhütten zu mieten. Das Angebot reicht von traditionellen Almhütten ohne Komfort und ohne Strom bis zu modern eingerichteten Hütten mit komfortablen Betten, Strom, fließendem Wasser und Zufahrt zum Haus.